기술의 발전,

문화예술 생태계를 뒤흔들다?

- 작성자

- 글_조수현 (바우어랩대표)

인공지능(AI)이 만든 작품을 과연 ‘예술’로 볼 수 있을 것인지 시끌벅적했던 시기를 지나, 우리는 어느덧 AI가 글을 쓰고 작곡을 하며 로봇이 실제로 무대에 올라 대사를 읊는 시대를 살고 있다. AI와 로봇, 드론 등 기술을 주인공으로 내세우는 작품이 늘어나고 있는 지금. 기술은 예술의 보조재로 남아 있게 될까, 아니면 예술의 새로운 주체가 될 수 있을까? 기술을 적극적으로 무대에 도입한 다양한 사례를 살펴보며 이를 통해 오늘날 예술과 기술의 관계를 다시 한번 정의해본다. (편집부 주)

기술의 급격한 발전이 예술의 생태계를 흔든다며 예술과 기술의 상하 관계를 논하는 것은 이제 진부한 주제가 되었다. 그러나 우리는 단순한 표면적 논의를 넘어 보다 본질적인 질문에 직면해야 할 시점에 이르렀다. 공연예술에서 기술은 단순한 도구인가 아니면 그 자체로 창조적 실체인가? 이 질문의 해답을 찾는 과정은 예술의 본질에 대한 재고를 요구한다.

현실은 분명하다. 기술은 이미 예술의 영역을 넘어서고 있으며, 때로는 인간 예술인의 표현력과 창의성마저 능가하는 단계에 도달했다. 그럼에도 불구하고 ‘기술은 예술을 보조해야 한다’는 관념은 현대 예술계의 아킬레스건으로 남아 있다. 이는 예술의 순수성을 보존하려는 허울 좋은 시도에 불과하다.

우리가 직면한 현실을 보자. 인공지능(AI)이 이미 시를 쓰고, 교향곡을 작곡하며, 미술 경매장에서 AI가 그린 작품이 거래된다. 구글의 딥마인드가 개발한 AI 작곡 시스템은 클래식 음악계를 뒤흔들었고, 미디어아트는 전통 회화의 영역을 침식하고 있다. 이제 우리의 질문은 "기술이 예술을 어떻게 돕는가?"가 아니라 "기술이 어떻게 예술의 정의 자체를 재구성하는가?"로 전환되어야 한다.

예술의 정의: 경계의 해체

예술의 정의부터 재고해 보자. 통념적으로 예술은 인간의 감정과 사상을 표현하고 공유하는 창의적 활동으로 정의되어 왔다. 그러나 이러한 정의는 인간중심적 사고에 갇힌 제한적 관점이다. 라스코 동굴의 벽화부터 현대의 엔에프티(NFT·대체불가토큰) 아트에 이르기까지 예술은 항상 당대의 기술적 가능성과 밀접하게 결합해 왔다. 르네상스 시대의 원근법, 19세기의 사진술, 20세기의 영화 기술 등 모든 예술적 혁신은 기술적 돌파구와 함께 이루어졌다. 따라서 예술과 기술은 대립하는 개념이 아니라 본질적으로 공진화해 온 개념인 것이다.

그럼에도 불구하고 현대에 이르러 예술과 기술은 인위적으로 분리되었다. 과거의 융합 시도는 대부분 피상적 수준에 머물렀다. 공학자들은 자신의 기술적 기여가 단순한 보조 수단으로 격하되는 것에 불만을 표했고, 예술인들은 기술의 잠재력을 제대로 이해하지 못한 채 자신의 영역을 고수했다. 이러한 분리는 예술계의 자기만족적 안주로 이어졌으며 결과적으로 기술이 주도하는 혁신의 흐름에서 예술은 뒤처지게 되었다.

하버드 대학의 미학 교수 러셀 골드먼은 "예술의 경계는 항상 그 시대의 기술적 한계와 일치했다."라고 지적한 바 있다. 이제 우리는 예술과 기술을 별개의 영역으로 구분하는 이분법적 사고에서 벗어나야 한다. 예술과 기술은 신이 인간에게 허락하지 않으려고 높은 절벽 위에 꽁꽁 숨겨 둔 선물이 아니라 인류가 찬찬히 쌓아올린 지식에 가깝다. 이 둘은 인간을 위해 사용되는 서로 다른 표현 방식일 뿐이며, 그 경계를 나누는 것은 무의미하다.

무대를 정복한 기술

공연예술에서 기술의 혁명적 영향력은 19세기 중반으로 거슬러 올라간다. 1862년 영국의 과학자 헨리 페퍼(Henry Pepper)가 개발한 '페퍼스 고스트(Pepper's Ghost)' 기법은 특수 각도로 배치된 유리판을 통해 무대에 유령 형상을 구현했다. 당시 관객들은 이를 마술이나 초자연적 현상으로 여겼는데 이는 현대 홀로그램 기술의 원형이 되었다. 이 기술은 단순한 시각적 효과를 넘어 연극의 서사적 가능성을 확장하는 혁명적 도구였다.

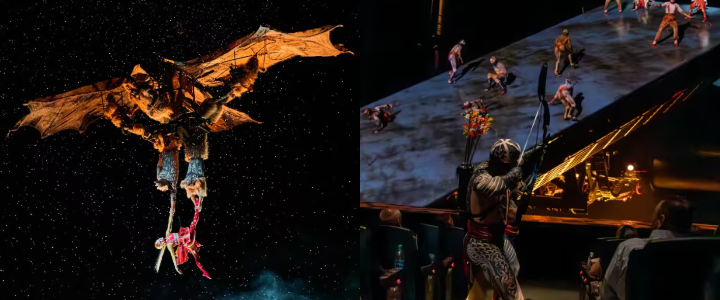

라스베이거스에서 공연된 ‘태양의 서커스’의 <카(KÀ)>는 기술과 예술의 융합이 얼마나 혁신적일 수 있는지를 보여주는 현대적 사례이다. 이 공연은 90도 회전이 가능한 거대한 이동식 무대와 정교한 기계 장치를 활용해 중력의 법칙을 초월하는 연출을 구현했다. 이는 단순한 무대 장치가 아니라 이야기의 핵심 요소로 기능했다. 무대 자체가 하나의 캐릭터가 되어 배우들과 상호작용하며 서사를 이끌어갔다. 기술이 단순한 보조적 역할을 넘어 예술적 표현의 중심축이 된 것이다.

태양의 서커스 <카(KÀ)> 공연 사진 ⓒCIRQUE DU SOLEIL

일본의 극작가 히라타 오리자와 로봇공학자 이시구로 히로시의 협업 프로젝트인 '로봇 연극'은 더욱 급진적인 시도였다. 2010년 초연된 <사요나라(さようなら)>에서 휴머노이드(인간형 로봇)는 단순한 소품이 아닌 공연의 주체로 무대에 올랐다. 죽음을 앞둔 소녀와 그녀에게 시를 읽어주는 로봇의 교감을 그린 이 작품은 “기술이 예술적 감성을 창출할 수 있는가?”라는 근본적 질문을 제기했다. 놀랍게도 많은 관객이 로봇의 연기에 감정적으로 반응했으며, 이는 예술적 표현의 주체가 반드시 인간이어야 한다는 전제에 도전장을 던졌다.

로봇 연극 <사요나라> 공연 사진 ⓒ青年団

현대 공연예술의 기술적 진화

필자가 무대와 영상 디자인을 담당했던 뮤지컬 <부치하난>에서 기술은 단순한 장치가 아니라 서사의 핵심 요소였다. 드론, 헬륨풍선, 사물인터넷(IoT) 기술이 결합된 인공지능 시스템을 활용해 거대한 고래가 객석 위를 유영하는 장면을 연출했다. 이는 단순한 시각적 효과를 넘어 관객을 이야기의 일부로 끌어들이는 몰입형 경험을 위해서였다. 전통적인 관객-무대의 이분법적 구조가 해체되고 공연장 전체가 하나의 서사적 환경으로 확장된 것이다.

이러한 시도는 최근 라스베이거스에 개장한 ‘스피어(The Sphere)’에서 극대화되었다. 직경 157미터, 높이 112미터의 이 거대한 구형 공연장은 16K 해상도의 360도 LED 스크린과 16만 7천 개의 스피커를 갖추고 있다. U2의 개막 공연에서 이 기술은 단순한 배경이 아닌 공연의 주체로 기능했다. 밴드 멤버들의 연주보다 압도적인 시청각적 경험이 관객의 감각을 지배했다. 스피어는 공연예술의 새로운 문법을 창조했다. 이를 통해 더 이상 아무도 기술이 단순히 예술을 보조해야 한다고 말할 수 없게 되었다. 어쩌면 이제 기술은 예술의 본질적 요소로 자리 잡았는지도 모르겠다.

'스피어’ 360도 LED 스크린 영상 ⓒSphere

한편 영국의 전설적 팝그룹 아바(ABBA)의 ‘ABBA Voyage’ 프로젝트는 시간의 한계마저 초월했다. 최첨단 모션 캡처 기술과 AI 기반 디지털 아바타를 활용해 1970년대의 젊은 ABBA가 현재에 공연하는 경험을 구현했다. 이는 단순한 복고적 향수를 넘어 기술을 통해 예술의 시간적 제약을 극복한 사례이다. 이렇게 기술의 진화는 전통적인 공연예술의 경계를 확장하고 폭넓은 영역으로의 확장을 가능케 한다.

세계 최대의 테마파크 및 어트랙션 산업협회인 IAAPA(International Association of Amusement Parks and Attractions)는 매년 글로벌 엔터테인먼트 시장에서 창의력과 기술력 그리고 몰입형 경험을 제공하는 혁신적인 콘텐츠를 평가하는데 <부치하난>을 ‘가장 창의적인 공연예술 프로덕션(Most Creative Theatrical Production)’ 중 하나로 선정했다. 이것은 공연예술이 기술을 활용해 테마파크, 체험관, 디지털 플랫폼 등 다양한 영역으로 확장되고 있음을 시사한다. 이는 예술이 더 이상 특정 공간에 국한되지 않으며, 기술을 매개로 일상의 모든 영역으로 침투하고 있다는 반증이다.

뮤지컬 <부치하난> 초대형 고래 등장 장면 ⓒ라이브러리컴퍼니, 바우어랩

인간 중심으로

기술은 더 이상 예술과 대립하는 개념이 아니며 예술인은 이제 "예술은 무엇인가?"라는 근본적 질문에 대한 새로운 접근법을 제시해야 하는 시점에 이르렀다. 전통적으로 예술은 창작자의 의도와 작품의 내재적 가치에 초점을 맞췄다. 그러나 기술이 예술을 넘어서는 지금의 시대에는 수용자의 경험과 참여가 예술의 본질적 요소로 부상한다. 작품은 더 이상 고정된 실체가 아니라 관객과의 상호작용을 통해 끊임없이 재창조되는 유동적 과정이 된다. 기술과 예술의 융합이 단순한 형식적 실험을 넘어 인간 존재에 대한 근본적 재고를 촉구한다는 의미이다.

우리가 집착하는 ‘예술’이라는 개념은 역사적・사회적으로 구성된 가변적 범주일 뿐이다. 기술의 발전과 함께 예술의 정의 또한 끊임없이 재구성되고 있으며, 그 과정에서 기술은 단순한 도구가 아니라 예술의 본질을 발전시키는 핵심 요소이다. 게다가 기술이 고도화될수록 역설적으로 인간의 존재와 감성에 대한 탐구는 더욱 심화된다. 기술이 예술을 대체하는 것이 아니라 예술이 기술을 통해 자신을 재발견하는 과정이 된다.

20여 년간 기술과 예술의 경계에서 활동하며 내린 나의 결론은 명확하다. 기술과 예술의 융합이 궁극적으로 지향하는 것은 결국 인간 경험의 확장이라는 것을 말이다. 이런 관점에서 필자는 새로운 형태의 몰입형 이머시브 공연을 구상 중이다. 이는 전통적인 의미의 배우 없이, 관객이 웨어러블 디바이스를 착용하고 AI가 생성하는 맞춤형 내러티브를 체험하는 방식이다. 시각과 청각뿐만 아니라 후각과 촉각까지 아우르는 다감각적 경험을 통해 관객은 단순한 관람자가 아닌 이야기의 공동 창작자로 참여하게 된다.

어떤 고도화된 기술은 이미 예술을 넘어섰다는 명제는 이제 사실로 밝혀졌으나 그것이 예술의 종말을 의미하지 않는다. 오히려 예술의 가능성이 기술을 통해 무한히 확장될 수 있음을 인정해야 한다. 결국 중요한 것은 기술이나 예술 자체가 아니라 이들이 창출하는 인간 경험의 질과 깊이이다. 우리가 쌓아올린 지식의 탑은 기술과 예술의 융합을 통해 더 높이 도약할 수 있을 것이다. 우리가 함께 탐색해야 할 것은 결국 인류가 만들어 낼 새로운 경험의 형태와 고양된 감정의 공유이며 그것이 우리의 예술적 미래를 결정짓는 중요한 요소가 될 것이다.

*본 웹진에 수록된 원고는 필자 혹은 인터뷰이 개인의 견해를 담고 있으며, 한국문화예술위원회의 공식 입장과 다를 수 있습니다.

아르코 통합플랫폼 바로가기

아르코 통합플랫폼 바로가기