다소 유난스럽더라도,

'덕질'과 '아카이빙'이란 이름으로

- 저자

- 글_박준기 (스튜디오 abb press 디자이너)

- 발행일

- 2025-03-11

독서 문화의 지형이 변화하고 있습니다. 이전에는 대형출판사의 홍보나 문학상 수상 여부가 베스트셀러로 이어졌다면, 최근에는 독자의 입소문에서 시작해 중쇄를 찍고 베스트셀러 순위에 오르는 사례가 늘어나고 있습니다. 독자의 목소리가 독서 문화를 바꿔나가고 있는 지금, “열렬한 독자로서 품게 된 궁금증”에서 시작해 독자의 시선에서 작가와 작품의 의미를 재발견하고 있는 ‘작가 덕질 아카이빙’ 잡지 《글리프》를 소개합니다. (편집부 주)

엠디랩프레스(이하 엠디랩)는 '작가 덕질 아카이빙'이라는 부제를 단 잡지 《글리프》 시리즈를 발행하고 있다. 호마다 동시대 문학 작가 한 명을 선정해 관련된 모든 조각을 모으고 분류하며 연결하는 일종의 비정기간행물이다. 작가와 작품을 다룬 여러 글과 함께 최대한 자세하게 모아둔 빼곡한 작가의 이력이 《글리프》의 특징이라고 할 수 있다. (2025년 3월) 현재 8호까지 출간하며 총 8명의 작가(정세랑, 구병모, 김금희, 강화길, 정유정, 김초엽, 최은영, 박상영)를 다뤘다.

잡지 《글리프》 시리즈 ⓒ엠디랩프레스

종종 《글리프》 시리즈를 두고 이런 질문을 받는다. 작가와 작품을 다루면서도 왜 '비평'이라는 말을 쓰지 않고 애써 '덕질'과 '아카이빙'이라는 (투박하고 이제는 다소 유난스러워 보이는) 단어를 내세우며 작업을 하느냐고. 아마 이 질문 속에는 엠디랩의 작업이 결국은 비평처럼 보인다거나 적어도 비평 문화의 장에서 읽히는 텍스트가 아니냐는 뜻이 담겨 있을 것이다. 실제로도 《글리프》는 (우리가 스스로 하는 소개와 무관하게) 곳곳에서 '문학 비평 잡지'로 분류되기도 한다.

비평이라는 말 대신 덕질과 아카이빙이라는 말을 쓰는 이유는 간단하다. 한 작가와 작품에 대한 전문적 논평은 저희의 능력 밖의 일인 데다가 엠디랩이 추구하는 바도 아니기 때문이다. 《글리프》의 에디터들은 모두 문학을 전공했음에도 불구하고 좋은 비평이 뭔지, 비평의 효용은 무엇인지 감각하지 못한 채 전공 과정을 마쳤다. 우리가 동시대 젊은 작가의 작품에 한창 빠져 있던 2010년대 중반은 비평의 죽음이 (더 나아가 문학의 죽음도) 연구자들 사이에서 이미 공공연한 명제가 되었던 시절이었다. 독자로서 우리는 여전히 생생하게 작품과 작가를 즐겁게 읽으며 여러 유의미한 감상을 나누고 있었는데 자꾸 어디선가 비평과 문학이 종말되었다고 하니 조금 힘이 빠지기도 하고 신기할 따름이었다.

실제로 '비평'이라는 단어를 내세운 글은 그 누구에게도 읽히지 않는 것처럼 보였다. 우리 스스로도 비평을 통해 독서 이후의 감상을 확장해 본 일이 없었기 때문이다. 우리가 재밌게 읽은 동시대 젊은 작가의 작품을 발 빠르게 다룬 논평은 거의 없었고 그 빈 자리를 각종 블로그 리뷰, 서평단, 북토크, 팟캐스트가 대체하고 있었지만 충분한 감상을 나누기엔 부족했다. 우리의 감상을 더 정확히 나누며 호들갑을 떨 수 있는 사람들과 공간이 어딘가에 있을 법한데도 우리는 그걸 제대로 찾아내지 못했다. 《글리프》 1호는 그렇게 시작했다. 동시대 작가와 작품에 대해 궁금한 게 있는데 더 읽을 만한 글이 없다는 불평과 함께. 불평으로 끝낼 게 아니라 직접 읽고 공유할 만한 감상을 모아 보기로 했다. 한 작가를 독자의 언어로 이해해 보고 재밌게 읽은 작품을 서로에게 설명하며, 어딘가에 있을 작가∙작품과 관련된 사소한 조각들을 힘닿는 데까지 알아보겠다는 마음이었다. '즐겁게 읽으며 여러 감상을 나누는 것'은 그 즈음 여기저기서 들리던 ‘덕질’이라는 말로 표현하는 게 적합해 보였고, 흩어져 있는 사소한 정보를 모두 모으면서 의미를 확장해 나가는 일에는 '아카이빙'이라는 말이 자연스럽게 붙게 되었다. ('아카이브' 대신 '아카이빙'이라는 진행형을 쓴 이유는 우리의 작업 역시 완성형이 아니기 때문이다. 우리가 놓친 자료와 이야기도 어딘가에 분명히 있으며, 작가의 이력도 늘 열린 상태로 앞으로 계속 생생하게 바뀔 것이다.)

다시 말해 《글리프》는 비평가로서의 평가가 아니라 열렬한 독자로서 품게 된 궁금증에서 시작한다. 한 작가는 어떤 환경과 조건에서 작가가 되었는지, 시대에 맞춰서 작품이 어떻게 변화되었는지, 작가를 둘러싼 진지한 비평은 무엇을 놓치고 있는지, 어째서 이 작품들은 우리의 마음을 붙드는지, 마침내 이 작가는 이 시대에 어떤 의미인지를 모으려고 애를 쓴다. 이 과정은 연구실이나 책상에서 이뤄지는 게 아니라 어딘가에 흩어져 있는 수많은 정보 조각과 또 다른 독자를 찾아 해메는 과정으로 이루어진다. 실제 《글리프》 에디터들은 (각각의 분야에서 기획자, 디자이너, 작가, 에디터로 일하고 있음에도 이 작업에서만큼은) 온전히 독자의 정체성으로 《글리프》를 만들고 있다. 각종 비평이론이나 그럴싸한 전문가의 논평을 인용하지 않고, 여러 독자의 참신한 해석과 목소리를 모으면서 작가의 의미를 드러내는 것을 《글리프》는 지향하고 있다. 이것이 다소 유난스러워 보이더라도 《글리프》가 '작가 덕질 아카이빙'이라고 소개하는 것을 여전히 고집하는 이유다.

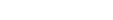

잡지 《글리프》 시리즈 ⓒ엠디랩프레스

*본 웹진에 수록된 원고는 필자 혹은 인터뷰이 개인의 견해를 담고 있으며, 한국문화예술위원회의 공식 입장과 다를 수 있습니다.

아르코 통합플랫폼 바로가기

아르코 통합플랫폼 바로가기